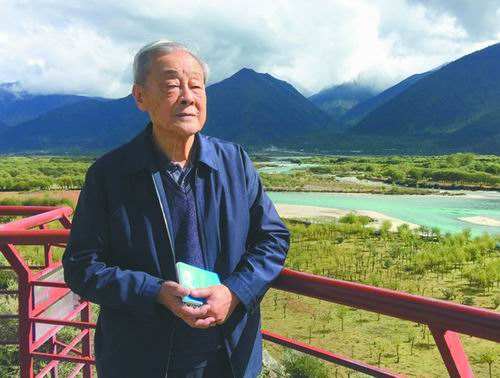

孙鸿烈:我深深眷恋着的青藏高原

作者:孙鸿烈,中国科学院院士,著名地理学家和资源学家,中国科学院原副院长,主持了我国青藏高原综合科学考察研究工作,为我国青藏高原科学研究跃居世界前列做出了巨大的贡献

出处:所庆《回忆回顾》之工作和生活掠影。

我在中国科学院综合考察委员会期间,最主要的工作就是组织并参加了青藏高原综合科学考察研究。青藏高原的考察研究,不仅对我个人有重要意义,而且在综考会的科学发展史上也具有重要意义。

1960年中科院就组织了西藏综合考察。这次考察是根据1956年制定的“十二年科学规划”进行的。当时队长是综考会党组成员冷冰同志。1961年初我从沈阳林业土壤研究所调到综考会就参加了西藏考察,当时让我担任学术秘书。从那时起,我就与青藏结缘了。

出发之前我看了一些有关青藏高原的资料,发现几乎都是外国人写的。解放前,英、瑞、俄、法等不少探险家都到西藏去过,而中国人却很难进去。只有徐近之先生、刘慎谔先生在那里做过一点工作。即使这样,大部分文献也是记述类的,真正学术性的不多。中国人写的第一批比较系统的科学资料是解放初期随军进藏的科学家写的,包括李璞先生、李连捷先生、贾慎修先生、庄巧生先生等。还有一批文献是1959年科研人员随国家体委组织的珠穆朗玛峰登山队进行科学考察的报告,其中有王富葆先生等。所以,西藏乃至整个青藏高原从科学研究的角度来看,直到20世纪60年代还几乎是一片空白。这引发了我深深的感慨和忧虑,也深刻感到了中国科学家的责任。

60年代初,我们主要是在西藏的中南部地区考察,包括日喀则、江孜等地区。记得当时对于考察的目的,在考察队里还有很大的分歧。我认为对于科研来讲还近乎于空白的地区首先要调查积累基础资料,研究它的自然规律,了解它的气候、土壤、植被、地质、地形等特点,搞清楚地带性分布规律和区域差异,在此基础上再试图解决一些当地生产中的问题。但有的同志则认为我们的考察就是为解决当前生产问题服务的,比如地理方面的专业就是搞宜农荒地调查,看西藏有多少荒地可供开垦;地质、构造等专业就是去找矿。现在想起来那时调查宜农荒地其实并非生产之需要,那时西藏的粮食单产还很低,首要的应该是把重点放在提高单位面积产量上,把先进的科学技术介绍给农牧民,这恐怕是更实际的事。那时我率领一个小组在亚东,研究垂直地带分布规律,竟被认为是路线错误。

这一年工作仅仅是开头,没料到1962年国家遭遇自然灾害,中印边界又打起仗来。遵照西藏政府的要求,我们的工作只好中断,只能把两年的工作简单总结一下,写了一批材料,比如《西藏的土壤》等。

对这个时期的考察,西藏自治区非常重视,军区支持帮助也很大。那时我们的全部给养几乎都是军区供应,帐篷、汽油、大米、油盐、干菜等一应俱全。我们到他们库房里去买,取货记账,统一结算。当时西藏供应很困难,没有对外的商店,只有内部百货商店是供应干部的,我们每人有一张卡片,凭此购物。

西藏老百姓对我们也很好。农奴制是非常黑暗的,翻身农奴变成真正的主人,对共产党十分拥护。我们去了,老百姓听说是党中央、毛主席派来的,非常热情。我们当时需要民工、马匹,许多同志不会骑马,他们就一个个托上去,再一个个扶下来。有时过险路,趟水流湍急的河,他们都是一个个用手牵着我们过去,唯恐我们有麻烦。有一次我们几个人感冒发烧,乘车返回日喀则,不幸途中又抛了锚,我们只好到路边一个村庄去。村民们听说我们是党中央派来的,马上给我们腾床铺,并把配给自己的仅有的一点白糖、酥油拿来招待我们,我们感动得热泪盈眶。

1962年国家科委又组织制定了国家科技发展十年规划,在北京民族饭店集中了很多人。我负责制订青藏高原综合考察的规划,综合考察规划总的由综考会主任漆克昌负责,朱济凡、马溶之等科学家都参加了。之所以要制订这个规划,是因为60年代初的考察未完成“十二年规划”的目标,而西藏在军事、政治、经济上均有重大意义,所以国家一直非常重视。

1964-1966年,我们开始对四川、云南、贵州接壤的地区考察,涉及到青藏高原的东部边缘地带。

1966年到1968年文革期间,为配合国家体委第二次登山,又去了一批科学家到珠峰考察。施雅风先生、刘东生先生都先后参加了。但是由于文革的干扰,这一阶段的工作没有能完成总结。1972年,在周恩来总理对基础研究的关怀与支持下,我们在兰州召开了一个学术交流会,由我主笔写了《中国科学院1973-1980年青藏高原综合科学考察规划》。

1972年,“中国科学院青藏高原综合科学考察队”成立了。1973年开始,这是人类历史上第一次全面地、系统地开始对青藏高原的科学考察,从此,青藏高原研究真正进入到科学发展阶段。

冷冰同志仍旧是队长,我是业务副队长。一年后,他身体不好,第二年就交给何希吾同志了。我仍然主持业务工作。

这次考察,我的思想很明确,对西藏应该有一个全面的扫描,各种资料都要收集起来,填补空白,同时在此基础上做理论探讨。所以,当时队伍规模很大,有50多个专业,包括地质构造、岩浆岩、沉积岩、地层、古生物、第四纪地质、地球物理、气候、地貌、植被、土壤、冰川、河流、湖泊、盐湖、地热、森林、草地、农作物、家畜、高等植物、地衣、苔藓、藻类、鸟类、哺乳类、爬行类、昆虫等。到1976年,队伍规模达到400多人,分成了4个分队。

我参与了1973年到1976年的野外考察的全过程。当时环境之恶劣,设备之简陋,其艰苦程度是常人难以想象的。我记得1976年我们在阿里考察时,几乎每天都要爬到海拔6000多米,这样才能看到海拔高度变化后自然条件的变化。那时每走几步都要停下来喘几口气。晚上宿营,也是在海拔5000多米的地方,几乎每晚睡觉都头痛。即使夏天也很冷,晚上小河都结了冰,每早都用棍子或石头把冰砸个窟窿,再把冰水舀起来。水太凉,我们基本都不洗脸,胡子也不刮,甚至连牙也不刷。

吃饭是非常困难的事。我们规定科考人员轮流做饭,不管是队领导,还是一般科研人员,每人一天。只有司机不做饭,让他保持充沛精力开车。这样,做饭的同志就比较辛苦,要早起,考察回来再累也要先做晚饭。但也有乐趣,每人各显神通,南北风味,应有尽有。做饭必须用高压锅,否则做不熟。要做点可口的饭菜,很不容易。菜都是干菜,脱水白菜、粉条、咸肉、木耳什么的。有时改善一顿包饺子,就到野地拔野葱,剁碎了,然后用罐头肉混搅成馅。但中午这一顿就比较艰苦了,带什么到山上都冻成冰疙瘩了,所以我们只带从部队买的压缩饼干,渴了就到小河沟里舀点水喝。压缩饼干好像是用豆面、面粉加上糖、盐等制成,还好吃,但必须用水就着才能咽下。如果没有水就每次咬下一点,用唾液将它混和,“斯斯文文”地吃。一条5公分长、2公分宽、半公分厚的压缩饼干,都很难吃完,太干了。如果能碰到藏族牧民的帐篷,他们总是很热情地招待我们喝酥油茶,吃糌粑,我们就把压缩饼干给他们的小孩,小孩吃着也很高兴。但是这种“巧遇”太少了。

交通也是大问题,在野外考察常常没有路,遇上过河时,由于有些河床非常宽,过了一道水,再过一段河滩,接着又是水,选择不好,车一下就陷住了。有一天中午,我们陷到了河中间,河底都是沙床,非常厚,越发动车越往下陷,后来大半个车轮子都陷下去了。车上带的垫车的木板已无济于事。天黑了,我们只好在河滩上睡觉,等第二天早晨河滩冻住了再设法推车。我们睡觉时河滩已冻硬了,就将三角形的帐篷支在沙滩上睡觉了,无法做饭,连晚饭也没有吃。等第二天早晨起来,发现我们都陷下去了。原来沙子在我们身下都热化了,每个人都睡在一个坑里。因为有帐篷底子包着,所以还不至于让水泡起来。

由于强烈的高原反应,很多同志都留下了不同程度的后遗症,有的同志的牙掉光了,有的同志严重脱发,有的同志患了胃病等其他慢性病。而且科考队员不仅流汗,牺牲也是时有发生的,梁家庆等几位科研人员就是为青藏考察与研究献出了宝贵的生命。

虽然条件非常艰苦,每个队员却都保持了乐观的情绪、昂扬的斗志。因为那个地方未知的东西太多了,有了新的发现以后,又想去追索现象的原因,做各种理论上的推断,然后又想去搜索更多的资料,再判断。就是在这种循环往复中,给每一个科研人员以吸引力和推动力,拿现在时髦的话说就是驱动力吧!就是这个驱动力使得我们几代科研人前赴后继!

这几年的考察在业务上收获是很丰富的,考察队把西藏自治区从东往西,由南向北,像梳头发似地梳了一遍。但由于这个地区地域辽阔,交通不便,我们还不敢说对那里的资料已收集得很完整,对它的规律已摸得很清楚。但总的来说,还是收集了相当丰富、系统的地学、生物学方面的资料,同时对这些现象的形成、分布演化规律,做了初步探讨。

1977-1979年我们集中3年总结。我的宗旨是,整理一套系统的西藏资料,像百科全书一样,对西藏今后的建设和研究都是最基础的资料。后来出了34种43部书。比如《西藏植物志》是一种,但分5卷出版。每种植物有一段描述,分布在什么地方,有什么特点,哪些是我们新发现的,等等。全套书完成,已是80年代了。这一套书使我国西藏第一次有了系统的、自然科学的研究结果。虽然谈不上很高的理论水平,但总是第一次对西藏这个地区有了科学阐述,还是很有价值的,所以中国科学院给了科技进步特等奖,国家给了自然科学一等奖。

1979年我们酝酿开个国际科学讨论会,请刘东生先生任秘书长,我任副秘书长。中国封闭了那样久,听说中国要搞一个青藏国际讨论会,国际上反应强烈,很受欢迎,来了许多非常知名的科学家,很多长期搞喜马拉雅研究的科学家都来了。

这次研讨会的成果虽然只是填补空白的工作,但外国人长时期进不来,他们很想知道青藏内部的东西。这时我们拿出的这些研究成果,向国外科学家展示,引起了轰动效应。

我们请求邓小平同志接见,他真的接见了。开了一个大规模的招待会,他坐在那里,每一个外宾都去握手。小平很高兴。改革开放,中国科技率先向国外开放,中科院做出了成绩,配合了改革开放的政策。

这次讨论会开得很成功,出了两本英文文集,一册是生态地理方面的,一册是关于地质、岩石方面的。

由于80年代初我就到中科院院部去工作了,不能再参加像70年代那样长期的野外考察了,但是我从未间断过对青藏高原的研究,而且几乎每年都要去一趟。可以这样说,青藏是我成长的摇篮,她不仅让我收获了科学成果,锻炼了我的管理能力,尤其是使我养成了跨学科综合思维的习惯。

青藏高原研究现在已经进入到深入理论研究的阶段。在姚檀栋院士为首席科学家的带领下,一批高水平、高素质的年轻人正利用最先进的技术设备和最前沿的科学理论,活跃在青藏这个大舞台上。作为老青藏科考人,看到一批批高水平的科研成果问世,新的科研人才不断涌现,深感欣慰!

我相信,老一辈科研人员凝聚在青藏研究中的科学精神、奉献精神、团结精神,必将会发扬光大,青藏研究必将取得更大成果。

诵读人:地理资源所 王捷,中国自然资源学会办公室主任(正处长级)